整形外科一般、スポーツ整形外科

整形外科は、骨・関節・筋・靱帯・神経系など、すべての運動器の外傷、疾患を対象としています。その部位として、脊椎・脊髄、骨盤、上肢(肩・肘・手・手指)、下肢(股・膝・足・足趾)など広範囲に及びます。

整形外科の治療は、それらの部位の疼痛に対し、問診や各種検査により原因をみつけ、投薬や注射、日常生活指導やリハビリテーション、必要に応じては最終的に手術まで行って痛みを取り除くことです。また、単に治療するだけではなく、運動機能を可能な限り回復させ、生活の質を取り戻すことも目的としています。

このような症状の方は、ご相談ください

-

01首、腰、肩や腕、肘、手、股(脚のつけね)、膝、足を動かすと痛い

-

02手足がしびれ、手指のこわばりや変形、足関節、足趾にうまく力が入らない

-

03長距離が歩けない、足がむくむ、足がつる

-

04四肢の打撲、骨折、捻挫、外傷など

主な対象疾患

- 外傷、骨折・脱臼・捻挫・打撲、むち打ち

- 頸椎椎間板ヘルニア、頚椎症、頚髄症

- 腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、腰椎すべり症、坐骨神経痛

- 五十肩、肩関節周囲炎、肩腱板断裂、石灰沈着性腱板炎

- 上腕骨外側上顆炎、肘部管症候群、橈骨神経麻痺

- 腱鞘炎(ばね指)、手根管症候群

- 変形性股関節症、特発性大腿骨頭壊死症、臼蓋形成不全

- 軟部腫瘍(できもの)、ガングリオン

- 変形性膝関節症、大腿骨骨壊死、ベーカー嚢腫

- 外反母趾、偏平足、足底筋膜炎

- 骨粗鬆症(骨密度測定)

- 各種スポーツ外傷・障害(膝前十字靱帯損傷、半月板損傷、オスグッド病、テニス肘、野球肘、足関節靱帯損傷、肉離れ、アキレス腱損傷など)

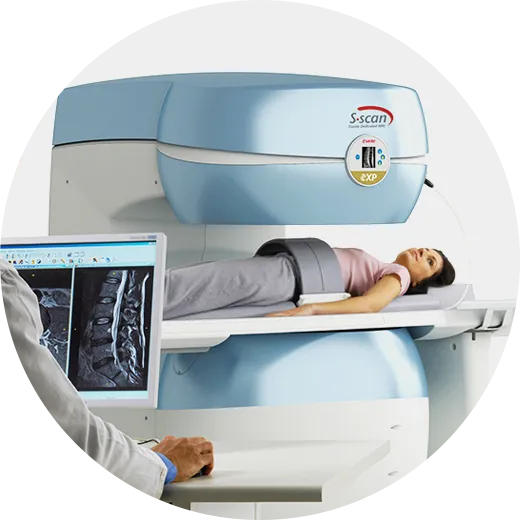

MRI

当クリニックではオープン型のMRI(Esaote社製S-scan)を完備しております。

当院のMRIは従来型のトンネル構造のものでなく、開放的な構造のオープンMRIを導入しておりますので、狭い空間が苦手な方でも恐怖心なく検査することが可能となっております。

MRIは磁石による磁場・電波をつかって体の中を評価できる画像機器となりますので、体内金属(心臓ペースメーカー・脳動脈クリップ)・刺青・カラーコンタクト・入れ歯(磁石で固定するタイプ)・妊娠初期もしくは妊娠の可能性がある方は検査を受けることが出来ませんので予めご了承ください。

MRI検査費用(公的保険が適用されます)

| 1割負担 | 1,470円 |

| 3割負担 | 4,410円 |

運動器リハビリテーション

運動器リハビリテーションでは、関節の変形拘縮の改善や筋力増強、麻痺した感覚や筋の回復、バランス能力の向上などに加え、日常生活動作の訓練(寝返り、起き上がり、食事、トイレ動作など)もおこなっています。患者さんの症状や訴えに応じて、電気治療や温熱療法を中心とした物理療法と、療法士が予約制で行う運動器リハビリの治療に当たらせていただきます。

運動器リハビリについて

- 骨折や捻挫などでギプス固定されていた方のギプス除去後の機能回復訓練

- 五十肩の拘縮予防運動、可動域訓練

- 変形性膝関節症の大腿四頭筋強化訓練

- 変形性股関節症の股関節周囲筋力強化訓練

運動器リハビリテーション(Ⅰ)(185点)

| 1単位 | 3割負担 | 780円 |

|---|---|---|

| 2割負担 | 520円 | |

| 1割負担 | 260円 | |

| 2単位 | 3割負担 | 1,330円 |

| 2割負担 | 890円 | |

| 1割負担 | 450円 |

リハビリテーション総合計画評価料1(300点)評価 3割 900円・2割 600円・1割 300円

※土曜日の午後、平日の18時以降は上記にプラス(3割負担 150円・2割負担 100円・1割負担 50円)追加されます。

骨密度検査

何らかの原因で骨の強度がもろくなり、骨折しやすくなる骨の病気を「骨粗鬆症」といいます。骨粗鬆症により骨がもろくなると、ちょっとした外力でも骨折をしやすくなります。

「背骨の圧迫骨折(腰椎圧迫骨折)」「足の付け根の骨折(大腿骨頚部骨折)」「手首の骨折(橈骨遠位端骨折)」「肩の骨折(上腕骨近位端骨折)」などが多く、特に、背骨や足の付け根を骨折してしまうと、寝たきりや、介護が必要になってしまうことも少なくありません。

その為、定期的な骨密度の検査を受けるなど、こまめなチェックを行い、必要に応じて治療を受けていただくことが重要です。

骨粗鬆症の原因は

骨は常に新鮮な状態を維持するために新陳代謝をしています。古くなり劣化した骨は壊され、壊された部分に新しい骨が作られているのです。 健康な骨では、この骨吸収(古くなった骨を壊す働き)と骨形成(新しい骨を作る働き)のバランスがつり合っています。しかし、骨粗鬆症の骨ではこのバランスが崩れています。骨吸収ばかりが元気になってしまったり、骨形成の元気がなくなってしまったりします。その結果、骨が徐々にスカスカになってしまうのです。

骨粗鬆症の診断・検査・治療

骨密度検査

骨密度は骨の強さを知るための代表的な指標です。若い人の骨密度の平均値と比較して何%くらいあるかで表されます。測定法は超音波法、MD法、CT法など様々ありますが、本院では、DEXA法といって、日本骨粗鬆症学会ガイドラインなどで基準測定器として定められているX線骨密度測定装置を使用しております。

以下のどれかに当てはまる場合は、骨粗鬆症と診断されます。

-

01骨密度がYAM値(若年成人平均)の70%以下である場合

-

02脊椎圧迫骨折あるいは大腿骨近位部骨折の既往がある場合

-

03それ以外の骨折の既往があり、YAM値が80%以下の場合

血液生化学検査

血液に含まれる骨代謝マーカー(骨の代謝に関係する成分)を測定して、骨の代謝の状態を調べます。骨粗鬆症の治療薬も複数ありそれぞれ異なる機序を持っています、骨代謝の状態を調べることで、最適な治療法を選ぶことができます。また、血液中のカルシウムの濃度やビタミンDの濃度なども調べることができます。

レントゲン(単純X線)検査

胸椎や腰椎など背骨のレントゲン検査をすることで、圧迫骨折の有無を確認したり、骨のスカスカ度合いを調べることができます。

骨粗鬆症の治療

薬物療法としては、内服薬と注射薬があり、注射薬にも点滴や皮下注射など様々あります。

また頻度も様々で、内服薬には「毎日」「1週間に1回」「1か月に1回」などがあり、注射薬にも「1週間に1回」「1か月に1回」「半年に1回」「1年に1回」と幅広く、また、自宅でご自身で打っていただく注射もあります。

それぞれ作用機序が異なる為、患者さんの骨密度や骨代謝の状態により、最適な治療法をご提案します。

また、骨粗鬆症の予防や治療は、薬物療法だけではなく、

1.カルシウムの多い食事

2.適度な運動

3.日光浴

など、骨粗鬆症にならないよう、これらの日常生活での注意が大切です。

骨粗鬆症は骨の「病的老化」で、明らかな「疾患」であり、骨粗鬆症診療において重要なことは、骨粗鬆症の早期発見、骨折の予防です。是非、早めの検査、定期的な検査をご検討ください。

当院における骨粗鬆症検査の流れ

診察時(月~土)直接外来の医師に相談するか、問診表の骨密度希望欄にチェックを入れてください。受付でもご希望を賜ります。

-

01

DEXA法による骨密度測定(月~土)

骨密度測定実施

(1回約10分、各2名ずつ)

基本的に予約制ですが、枠が空いていれば当日実施可能

ですので、お気軽にスタッフへご相談下さい。 -

02

血液生化学検査(骨代謝マーカー測定)

診察時に随時実施、または骨密度測定予約時に実施させて頂きます。

-

03

単純レントゲン撮影(腰椎2方向)

診察時に随時実施、または骨密度測定に同時に実施させて頂きます。

-

04

結果 医師の診察受診(月~土)

骨密度測定後、約1週間後、骨密度と血液生化学的検査、単純レントゲンの結果を担当医よりご説明させて頂きます。結果により適切な治療法を選択し、ご提案させいていただきます。

なお、骨密度測定は、内服薬や注射により治療中の場合、その効果や副作用を確認するため、4か月に1度の検査をお勧め致します。

DEXA法骨密度測定検査費用(公的保険が適用されます)

| 1割負担 | 450円 |

| 3割負担 | 1,350円 |

リウマチ科

関節リウマチとは、自己免疫疾患のひとつで、自分の抗体が自分のからだを攻撃してしまうことが原因とされています。症状は朝に強い手のこわばり、関節痛、関節の腫脹などがあります。初期のリウマチは診断が難しいことも多く、次第に「関節リウマチ」という病気が完成してくることもあります。そのため、何度かの診察で診断に至ることもあります。心配な方はお気軽にご相談ください。

関節リウマチの症状

関節リウマチは身体の各関節に炎症(腫れ・痛み)が起こり、病状が進行すると関節の変形や機能障害が起こります。関節リウマチの初期症状として、まず、手指・手関節・膝関節・足趾の関節の痛みや腫れが徐々に表れ出します。また、関節リウマチは朝のこわばりといって、朝を中心に手指がスムースに動かしにくくなります。主に下記のような症状があります。

-

01関節の痛みや腫れ、熱感

-

02朝のこわばり

-

03関節の可動範囲の低下

-

03関節の変形

関節リウマチの治療

関節リウマチは、以前は治らない病気とされていました。しかし近年、 関節リウマチの治療は抗リウマチ薬や、生物学的製剤の開発でめざましく進歩し、早期に薬物療法を開始することで、関節リウマチの進行を完全に止め、薬物療法さえ終了してしまう、いわゆるドラッグフリー、「寛解」という状態になることも可能となりました。そのため、早期診断・適切な治療が重要となっています。

治療には、薬物療法・手術療法があり、進行度に応じ選択されます。薬物療法では、炎症の程度により免疫抑制剤を中心に治療し、患者さんによっては生物学的製剤が用いられます。また、高度に関節が変形し、日常生活の困難な患者さんには人工関節置換術や固定術などが行われます。

生物学的製剤の導入や手術が必要と判断した場合は、連携医療機関へご紹介いたしますのでご安心ください。

漢方内科(プライマリー)

当院における漢方内科とは

患者さんの訴えに対し、まずは通常通り、各科専門医師による西洋医学的な検査や治療を受けていただきます。それでも、どうも効果がいまひとつで一向に症状が改善されない、なんとなく身体の調子が悪い、薬(西洋薬)の副作用に不安を感じている方もいらっしゃいます。このような西洋医学で治らない訴えや病気に対して、さらに楽になりたい、もう少し治したい、そのような患者さんを、当院の漢方内科では対象にしています。すなわち、当院における漢方内科は、西洋医学の補完医療であるという立場です。

漢方内科は、「人」そのものに焦点をあて、性格・体質・生活・精神状態などを総合的に捉え、「証(しょう)」(体質・気質)といわれる全身の状態を診断した上で患者さん一人ひとりに最適な漢方薬を使用した治療を行っていきます。

そのため、身体に優しく副作用も少ないのが特徴です。漢方では体質を変えることで病気になりにくい身体をつくるので(未病を治す)、西洋医学と違った観点で患者さんの個々の体質や症状から病気の全体像をとらえていきます。つまり、病名に対しての治療ではなく、新陳代謝と自然治癒力などを用いた体全体へのアプローチといえます。

原因のはっきりしない体の不調(不定愁訴)でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

漢方とは

漢方とは化学物質を用いた病院で処方されるお薬とは異なり、あくまでも自然界に存在する天然の生薬を用いて、人が持っている本来の健全な身体機能を取り戻し、自然治癒力の向上をはかる治療薬といえます。 現代の漢方治療は長い歴史と経験、そして医学的理論を基礎に確立したものです。

漢方に適した疾患・症状とは

漢方は様々な不定愁訴を含め、次のような疾患に効果があります。

- 寒気、鼻水、のどの痛みなど風邪症状

- 湿疹、蕁麻疹、にきび、アトピーなどの皮膚科疾患

- 冷え症、生理痛、月経不順、顔のほてり、更年期障害などの婦人科疾患

- 糖尿病、高血圧、高脂血症、痛風、肥満などの生活習慣病

- しびれ、肩こり、腰痛、むち打ち症、打撲、こむら返りなどの整形外科疾患

- 頻尿、膀胱炎、ED(勃起不全)などの泌尿器科疾患

- 天候により変動するめまい、頭痛、イライラ感、手足のむくみ

- 疲労感、体質改善、クーラー病、二日酔いなど

- 子どもの発熱、腹痛、熱中症、夜泣き、夜尿症など

交通事故、労災治療

当院では交通事故に遭われた患者さん、労働災害に伴う様々な痛みや体の不具合などに ついてもご相談頂けます。

交通事故後の障害

下記の様な不安がある方はご相談ください

-

01事故後、大きな症状はないけれど、今後後遺症が残らないか少し心配

-

02接骨院では精密検査ができなくて不安がある

-

03事故直後は特に症状はなかったのに、日増しにどんどん痛みが強くなってきている

治療費について

全て当院から保険会社に請求するため、患者様のご負担はありません。当院の受付に保険会社からの電話連絡が来るまで、一時的にお立替頂くことがありますので、ご了承下さい(一旦、健康保険を使用し、後日保険会社への請求に変更することはできません)。

診断書について

警察に提出する以外の診断書については、原則ご本人負担になります。

また、どこにどういった内容、趣旨のものを提出するのか、医師に必ずお伝えください。

自賠責保険の適応かどうかは事前に保険会社へお問い合わせください。

労働災害による障害

労災保険をご利用の患者さんもご利用いただけます。不安なことやわからないことがあれば、どんなことでもご相談ください。

各種予防接種

当院では、各種予防接種を受け付けています。

当医で行っている予防接種

高齢者肺炎球菌ワクチン

インフルエンザワクチン

装具外来

国家資格を持った義肢装具士が定期的に来院し、足底板や腰椎装具など専門的な装具を作製します。

訪問リハビリテーション

療法士が自宅に伺って行う訪問リハビリテーションは、病院などの訓練室で行われている一般的に思い浮かべるような、筋力トレーニングなどの機能訓練のみを行うものではありません。自宅で生活している人が生活する力を維持・向上していくためには、機能訓練を一生続けていく事が重要ではなく、現在の能力を普段の生活で使い続けていく事が重要になります。

訪問リハビリテーションの内容

-

01移動手段(歩行や車椅子など)の検討や練習

-

02入浴や更衣など身の周りの動作の練習

-

03家事動作の練習

-

04散歩や趣味などの余暇活動の検討

-

05言葉が話しにくい方やうまく食事が食べられない方に、どのような工夫が必要であるかの検討

-

06必要な福祉用具や住宅改修についての検討(手すり、車椅子、食具、コミュニケーション機器等)

-

07ご自宅で行える運動や動作の指導(ご本人様、ご家族様、また必要に応じ介護サービスの担当者への指導)

-

08福祉用具、自助具や手足の装具の選定(介護ベッド、ポータブルトイレなど)

訪問リハビリテーションの内容は、利用者様の状態や自宅環境に応じて実施するので、個別性が高く、ひとりひとり異なります。利用者様やご家族様は、こんなことが楽にできるようになりたい、こんな生活がしたい、などの希望を担当者にお伝えください。

訪問リハビリテーションの対象者(介護保険認定を受けておられる方が対象です)

通院でのリハビリが困難な方で、かかりつけ医の指示があればどなたでも訪問リハビリテーションを受けられます。かかりつけ医がいらっしゃらない場合は当院医師の診察が必要です。

- 筋力が弱く自宅内を歩くのに不安がある。

- 後遺症があり料理や掃除が上手く行えない。

- 趣味や生活を楽しみたい。

- 道具の工夫や住宅の工夫がしたい。

- 自宅での運動方法が分からない。

- 福祉用具の使い方が分からない。

- 生活リズムを整えたい(日中の過ごし方の検討)。

- 買い物や散歩に歩いて行きたいけど不安がある。

- 介助方法が分からない。

- 誤嚥性肺炎を繰り返している。

- 食事の時にむせるようになってきた。

- 食事が食べにくくなり、やせてきた。

- よだれが垂れるようになってきた。

- 言葉がはっきりせず会話に困っている。

ご利用手続き

-

01

連絡

担当のケアマネジャーまたは、

当院にお問い合わせください。 -

02

情報提供書

ケアマネジャーからの情報提供書と、かかりつけ医からの診療情報提供書を当院へ送付していただきます。(初回の診療情報提供書は情報提供の一環として、介護支援専門員からかかりつけ医に依頼してください。)

-

03

初回面接

②の書類が届きましたら、介護支援専門員と一緒にご自宅に伺って面接を行います。面接内容は、困りごとや生活状況の確認などを行います。

-

04

判定会議

面接結果等から訪問リハビリテーションの適応判定を総合的に実施します。

適応と判定されれば、以下の手順で進めていきます。 -

05

当院医師の診療

当院外来へ受診して頂きます。

-

06

訪問リハビリテーションの開始

必ずしもご家族様の同席は必要ありませんが、ご家族様への介助指導などが必要な際には、同席が可能な日を調整させて頂きます。

-

07

定期診療

3ヶ月に1回以上、当院医師の診療が必要です。また3ヶ月に一度主治医からの診療情報提供書も必要になります。

-

08

訪問リハビリテーションの終了

目標達成や生活様式が安定すれば終了させて頂きます。終了となった後でも生活機能に変化がみられた場合や新たな希望が出てきた時には再度開始をする事ができます。

※その他、不明な点がありましたら、遠慮なくご連絡ください。

訪問地域

狛江市全域、調布市一部地域、世田谷区一部地域

その他の地域でも可能な限り対応しますので、まずはご相談ください。